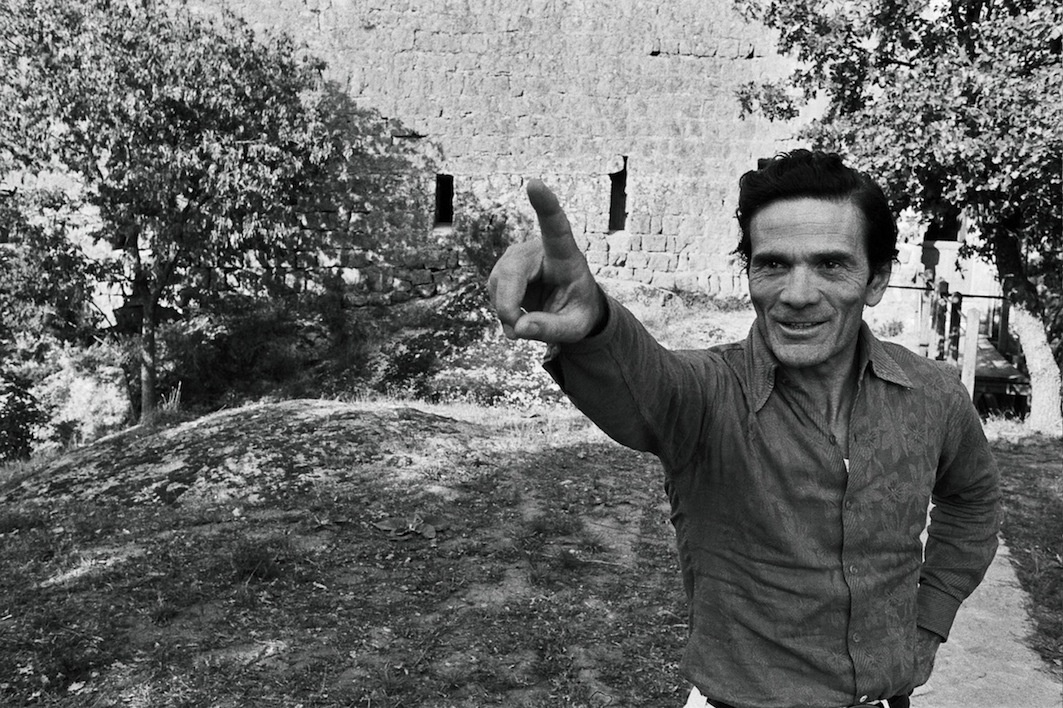

Pier Paolo Pasolini

Infuria la polemica sulle spiagge siciliane invase da folle di turisti sprezzanti di ogni misura di sicurezza e che, forse illuse dalla mitologia, si convincono di giungere in una terra protetta dagli dei contro ogni contagio. Mentre si fanno strada su arenili traboccanti di varia umanità, con mascherine indossate di sghimbescio o appese pro forma agli arti superiori insieme ai braccioli per i nuotatori principianti, vogliamo andare ad altre estati lontane e al racconto che ne fece Pier Paolo Pasolini nel 1959.

A commissionarlo fu la rivista Successo, che pubblicherà il reportage, accompagnato dalle foto di Paolo Di Paolo, in tre puntate nel medesimo anno, poi riunite e, nel 2017, rieditate da Guanda in un unico volume.

La lunga strada di sabbia contiene i diari di quel viaggio “corsaro” nel cui contesto verrà pure rievocata la visita a Scicli sulla delicata situazione degli aggrottati di Chiafura, che lo scrittore condivise con Renato Guttuso, Antonello Trombadori e altri intellettuali del PCI più glorioso e mitizzato.

Il testo rappresenta uno dei primi ritratti sociali sulla nuova moda delle vacanze, specchio dell’Italia che cambiava e che cominciava ad assaporare il gusto tutto piccolo borghese del boom economico; lo sguardo è come sempre attento, premonitore, lucido e lirico. Spiaggia dopo spiaggia, Pasolini, incontra amici intellettuali e personaggi noti, si lascia incantare dalla gente semplice dei paeselli più remoti (a Portopalo «la gente è tutta fuori, ed è la più bella gente d’Italia, razza purissima, elegante, forte e dolce») e, portandosi in giro l’ entusiasmo per la scoperta, lo sguardo emozionato e insieme acuto di futuro regista, annota scorci e impressioni tanto potenti da restituirci un quadro della Sicilia di allora in cui la rinascita industriale dell’Italia aveva solo il volto dell’emigrazione verso Torino e Milano. Città dove campeggiava il cartello “non si affitta ai meridionali” e le vittime delle precarie condizioni di sicurezza nei cantieri edili, lavoratori in nero come oggi molti migranti di altra e più lontana provenienza, erano lasciate sull’asfalto da rapaci imprenditori e registrate come tragico esito di “incidenti stradali”

Nelle periferie dell’Isola che si spopolavano sui litorali più estremi come nei campi dell’interno, era percepibile il sogno pasoliniano dell’innocenza di una società rurale non ancora corrotta dal demone della televisione che lo scrittore avversò per tutta la vita.

Pasolini percorse la costa italiana al volante di una Fiat Millecento. Il brano che segue racconta la tappa da Messina a Pachino.

«Avevo sempre pensato e detto che la città dove preferisco vivere è Roma, seguita da Ferrara e Livorno. Ma non avevo visto ancora, e conosciuto bene, Reggio, Catania, Siracusa. Non c’è dubbio, non c’è il minimo dubbio che vorrei vivere qui: vivere e morirci, non di pace, come cantò David H. Lawrence di Ravello, ma di gioia.

Pur con degli splendidi scorci e sfilate di strade di un barocco che pare di carne, delle cattedrali d’una ricchezza inaudita e quasi indigesta, queste città non sono belle: sembrano sempre appena ricostruite da un terremoto, da un maremoto, tutto è provvisorio, cadente, miserabile, incompleto. E allora non so dire in cosa consista l’incanto: dovrei viverci degli anni. Comunque è chiaro che quello che si vocifera sul Sud, qui c’è. Ed è anche molto pericoloso: come niente qui, potresti riscoprire atteggiamenti alla D’Annunzio, alla Gide. Non è mica una chiacchiera che qui profumano zagare e limoni, liquerizia e papiri. Lascio andare Taormina, che è indubbiamente una cosa d’una bellezza suprema (ma dove, come a Positano e a Maratea, io non mi sono trovato bene): posso però affermare che il viaggio da Messina a Siracusa può fare impazzire.

Lo dico così, da turista. Approfondendo, conoscendo meglio, non solo con gli occhi, con le narici, le ragioni di un così improvviso amore devono risultare ben vere e ben profonde.»

Pasolini è in cerca del Big Sur come già Jack Keourac nella California del 1950, quella ancestrale e disadorna di opere umane ma ricolma di quelle della natura e della spontaneità dei pochi e isolati abitanti, che restò a lungo quasi come una giungla inaccessibile. Sino agli anni 1920 nessun abitante aveva l’elettricità e anche quando arrivò, essa fu disponibile soltanto in due abitazioni in tutta la regione, generata localmente da mulini ad acqua e a vento. La maggior parte della popolazione visse senza elettricità finché non fu stabilita la connessione con la rete della California durante gli anni 1950. Medesimo destino, quando si rammenti che il pilone dell’Enel che consentì l’allacciamento elettrico della Sicilia al continente era stato realizzato solo in quel decennio.

L’Autostrada del Sole, da Salerno a Reggio Calabria sarebbe stata inaugurata nel 1964 e la A19 Palermo – Catania nel 1970, ma solo nel breve tratto da Palermo a Buonfornello e da Motta Sant’Anastasia a Catania. Per il resto, precarie strade statali e provinciali su antichi tracciati romani e, verso le spiagge e i centri minori polverose ma regie trazzere.

Dove oggi sbarcano i migranti illusi di trovare nell’ Europa, messa in ginocchio dalla pandemia e che teme per il proprio benessere, una risposta al proprio bisogno di futuro o giungono frotte di turisti rintronati dall’affannosa ricerca della casa immaginaria del Commissario Montalbano, erano allora coste “africane” punteggiate di rari fari e di antiche torri di avvistamento, con spiagge deserte lambite da acque incontaminate.

«Ma il mio viaggio mi spinge nel Sud, sempre più a Sud: come un’ossessione deliziosa, devo andare in giù, senza lasciarmi tentare.

Lascio gli enormi lidi di Catania, è notte, giungo a Lentini. Scendo per la cena: ma lì un profumo di limoni, una luna grossa come non l’ho mai vista, della gente che non aspetta altro che parlare, mi arresta. Fino dopo mezzanotte non mi so decidere a lasciare i nuovi amici che mi sono fatto, che mi salutano come ci conoscessimo da anni, uno dicendo: “Iddu ‘u core bono l’ave!”: e solo perché ho parlato un po’ con loro, dei loro problemi, del loro futuro.

Pachino, luglio Più a Sud di così, è impossibile. Passo Noto, passo Avola. Giungo a Pachino, ch’è una cittadina piena di vita, di gente stupenda: ma non mi fermo, vado ancora più a Sud, arrivo a Capo Passero: una lingua di terra gialla con un faro bianco: e una selva di fichi d’India intorno, oltre le file di muriccioli sgretolati. E non mi fermo ancora: vado più giù, a Porto Palo, ch’è un paesetto miserando, acquattato dietro quella lingua di terra, con delle file di casucce rosse, e l’acqua degli scoli che passa in canaletti perpendicolari alle strade: la gente è tutta fuori, ed è la più bella gente d’Italia, razza purissima, elegante, forte e dolce. E non mi fermo ancora: arrivo al porticciolo di Porto Palo, dove la strada finisce contro un muretto lungo il mare: a sinistra sotto un costone giallo una decina di barche malandate, a destra una spiaggetta incoronata da dei fichi d’India che sono dei monumenti. E non mi fermo ancora. Lì davanti c’è un isolotto, tutto sabbia e fichi d’India, con una torre barocca. Chiedo a uno dei giovani che, come sempre, sono seduti sul muretto: «Mi puoi portare su quell’isola? Come si chiama?». «Isola di Porto Palo!» mi fa, sconcertato, perché forse per lui l’isola non ha nome. Scende verso la barca, e remando lentamente attraversa il piccolo braccio di mare, reso turchino e rosa dalla luce morente. Sbarchiamo sull’isolotto, sotto la torre, e, già quasi nell’ombra tenerissima, odorosissima della notte, faccio il bagno nella più povera e lontana spiaggia d’Italia. »

A Siracusa, luglio: «Poi lasciamo l’Arenella, con le sue famiglie d’avvocati, e corriamo in giro: nemmeno a farlo apposta sulla nostra strada scorre l’Anapo. Figurarsi se ce lo lasciamo sfuggire.

Ci incamminiamo per una stradina polverosa, lungo un campo di liquirizia che odora acutamente, ed ecco, seguito da una fila di ulivi, di carrubi, di fichi d’India, l’Anapo che sciacqua via verde, caldo, con la corrente zeppa di papiri. «I papiri, i papiri! – grida Adriana (l’attrice A. Asti sua compagna di viaggio n.d.r) felice – Ci sono solo qui e in Egitto, te ne rendi conto?». La sente un ragazzo, che passa di lì: e, no, non esagero, ha una faccia antica, veramente, non so bene se fenicia, alessandrina, o da scriba romano-meridionale, e quelle schiene con le spalle sporgenti come si vedono dipinte solo nei vasi. Questo ragazzo, senza dir niente corre giù per la riva verdissima dell’Anapo, e strappa tre lunghe canne di papiro, con la loro frangia verde e sottile sulla cima. Le dà a Adriana, che tutta felice le afferra, se le stringe in mano. Davvero le donano.»

Quel viaggio non fu soltanto suggestione e incantamento. La relazione tra Pasolini e la Sicilia fu insieme la tappa esistenziale e l’ispirazione creativa che ritroviamo nelle riprese di Comizi d’Amore (1963) Il Vangelo secondo Matteo (1964), Teorema (1968), Porcile (1969), I Racconti di Canterbury (1970); la storica messa in scena dell’Orestea, al Teatro greco di Siracusa nel 1960 con Vittorio Gassman.

Il rapporto di stima e di amicizia tra Leonardo Sciascia e Pier Paolo Pasolini risale ai primi anni cinquanta, quando l’uno e l’altro erano parimenti ignoti al grande pubblico. Il poeta friulano recensì sulla rivista romana La libertà il primo scarno libello del maestro di Racalmuto, Le Favole della dittatura, di cui evidenziava la scrittura essenziale, la purezza del linguaggio. Dalla recensione nacque un rapporto epistolare e anche personale che Sciascia ricordò in “Nero su nero” nel 1980.

«… da quel momento siamo stati amici. Ci scrivevamo assiduamente e ogni tanto ci incontravamo, nei dieci anni che seguirono, e specialmente nel periodo in cui lui lavorava all’antologia della poesia dialettale italiana. Poi la nostra corrispondenza si diradò, i nostri incontri divennero rari e casuali (l’ultimo nell’atrio dell’albergo Jolly, qui a Palermo: quando lui era venuto a cercare attori per Le mille e una notte). Ma io mi sentivo sempre un suo amico; e credo che anche lui nei miei riguardi.

C’era però come un’ombra tra noi, ed era l’ombra di un malinteso. Credo che mi ritenesse alquanto -come dire? – razzista nei riguardi dell’omosessualità. E forse era vero, e forse è vero: ma non al punto da non stare dalla parte di Gide contro Claudel, dalla parte di Pier Paolo Pasolini contro gli ipocriti i corrotti e i cretini che gliene facevano accusa. E il fatto di non essere mai riuscito a dirglielo mi è ora di pena, di rimorso. Io ero — e lo dico senza vantarmene, dolorosamente – la sola persona in Italia con cui lui potesse veramente parlare. Negli ultimi anni abbiamo pensato le stesse cose, detto le stesse cose, sofferto e pagato per le stesse cose. Eppure non siamo riusciti a parlarci, a dialogare. Non posso che mettere il torto dalla mia parte, la ragione dalla sua.

E voglio ancora dire una cosa, al di là dell’angoscioso fatto personale: la sua morte – quali che siano i motivi per cui è stato ucciso, quali che siano i sordidi e torbidi particolari che verranno fuori — io la vedo come una tragica testimonianza di verità, di quella verità che egli ha concitatamente dibattuto scrivendo, nell’ultimo numero del «Mondo», una lettera a Italo Calvino.»

Quanto manca oggi Pasolini all’Italia? Quali editoriali avremmo letto negli anni delle stragi di terrorismo e di mafia che seguirono alla sua morte, ad opera di chi aveva scritto nel novembre del 1974 sul Corriere della Sera:

«Io so. Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi. Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace; che coordina fatti anche lontani, che mette insieme i pezzi disorganizzati e frammentari di un intero coerente quadro politico, che ristabilisce la logica là dove sembrano regnare l’arbitrarietà, la follia e il mistero.»

Fu trucidato sulla spiaggia di Ostia, meno di un anno dopo con le modalità più bestiali che la cronaca nera recente abbia mai registrato. Ancora oggi i mandanti del delitto sono ignoti, mentre si è dato in pasto alla pubblica opinione il frusto copione riservato a molti delitti di omosessuali: incontri occasionali finiti male. Resta uno dei tanti ed irrisolti misteri d’Italia.

Quanti abbiamo amato la poetica e l’impegno civile di Pier Paolo Pasolini e la sua strenua difesa delle “persone buone” possiamo solo distinguerne la sagoma sfocata ed irrequieta che dinanzi ai tanti drammi del nostro Paese dall’innocenza ormai perduta, sembra fremere, senza pace, senza riposo. A noi, timidi accattoni di residue speranze, resta il compito in cui ci fu maestro: rifuggire le luci e il frastuono delle tristi movide di questa contraddittoria estate siciliana per andare a cercare, nella notte, dove ancora sopravvivono, e si amano, le lucciole.