All’inizio degli anni Novanta apparve chiaro che il clima stava cambiando. Le Nazioni Unite avevano creato un soggetto apposito, l’UNFCCC, per discutere di questo problema e per organizzare le COP, le Conferenze delle Parti. A questi incontri venivano invitati tutti i governi ma anche associazioni, ricercatori e altri per discutere delle soluzioni possibili.

All’inizio degli anni Novanta apparve chiaro che il clima stava cambiando. Le Nazioni Unite avevano creato un soggetto apposito, l’UNFCCC, per discutere di questo problema e per organizzare le COP, le Conferenze delle Parti. A questi incontri venivano invitati tutti i governi ma anche associazioni, ricercatori e altri per discutere delle soluzioni possibili.

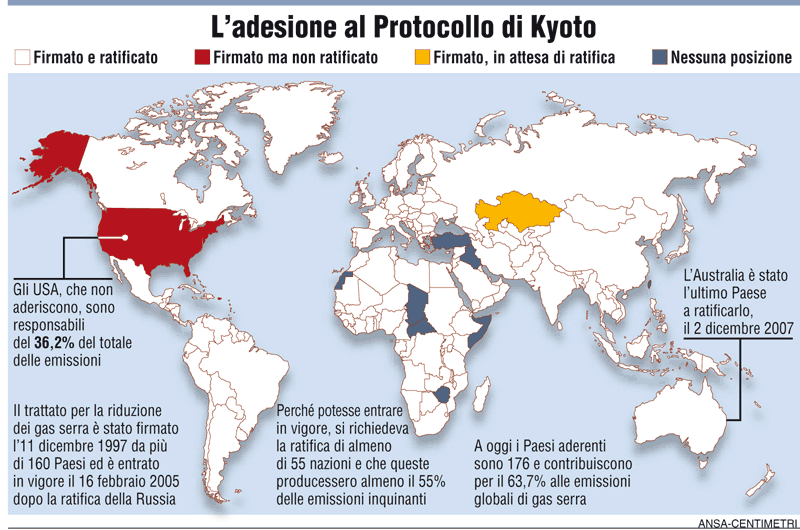

Nel 1997, alla COP3 che si tenne in Giappone, i partecipanti sottoscrissero il Protocollo di Kyoto nel quale si affermava che i cambiamenti climatici avevano principalmente origine antropica (ovvero erano causati dall’uomo) e, quindi, che se si voleva si poteva fare qualcosa per fermarli.

Da quel momento, le COP che si tennero anno dopo anno sono state un susseguirsi di promesse e belle parole. Un modo di fare reso necessario dal fatto che i dati rilevati mostravano che le emissioni di gas serra e, in particolare, di CO2 (considerata la principale responsabile dei cambiamenti climatici) stavano aumentando considerevolmente. Nel 2005, dopo la ratifica di Russia e Canada, il Protocollo di Kyoto entrò in vigore.

Pochi anni dopo, nel 2011, il Canada fu il primo Paese a chiedere di uscirne. Notizia che avrebbe dovuto essere un campanello d’allarme. Ma alla quale nessuno diede risalto.

[foto dal sito meteoweb.eu]

Nel 2012, si concluse il primo periodo d’impegno previsto dal protocollo (2008-2012) che prevedeva l’obbligo di operare una riduzione delle emissioni di elementi di inquinamento (CO2 ma anche altri cinque gas serra, metano, ossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoruro di zolfo) in una misura non inferiore all’8,65% rispetto alle emissioni registrate nel 1990, considerato anno di riferimento. Il protocollo prevedeva che i Paesi industrializzati riducessero almeno del 5% le proprie emissioni di questi gas.

Non lo fecero. Anche grazie ad una serie di “strumenti” concettualmente discutibili previsti dal protocollo di Kyoto. Il Clean Development Mechanism (CDM) che consentiva ai Paesi industrializzati e a economia in transizione di realizzare progetti nei Paesi in via di sviluppo, che producessero benefici in termini di riduzione delle emissioni di gas serra. La Joint Implementation (JI) che prevedeva di concedere ai Paesi industrializzati e a economia in transizione di realizzare progetti per la riduzione delle emissioni di gas serra in un altro Paese dello stesso gruppo. E ultimo ma non meno importante, l’Emissions Trading (ET): lo scambio di crediti di emissione tra Paesi industrializzati e a economia in transizione. In altre parole, un Paese che aveva bisogno di inquinare di più poteva cedere una parte di queste emissioni ad un altro Paese in cambio della promessa di quest’ultimo di non raggiungere il proprio limite (e di molto altro ancora).

[fonte immagine: reteclima.it]

Tutto questo non servì a nulla: le emissioni di CO2 ritenute il principale indicatore da utilizzare continuarono a crescere. La COP del 2015 si svolse a Parigi. I leader mondiali erano consapevoli che gli strumenti adottati non erano serviti a nulla e che il clima e l’ambiente stavano cambiando sempre più velocemente. Per questo, ma anche per nascondere il fatto che in realtà molti dei Paesi sviluppati avevano sfruttato la possibilità di trasferire parti della propria produzione nei Paesi in via di sviluppo che oltre ad avere meno controlli e condizioni di lavoro più economiche avevano ottenuto la possibilità di rispettare i termini degli accordi sulle emissioni di CO2 con anni di ritardo, decisero di dare un segnale forte. I Capi di Stato si fecero riprendere sorridenti e felici e – tra un evento mondano e una cena di gala – sottoscrissero un accordo che loro stessi definirono storico. Prevedeva di rafforzare la risposta mondiale alla minaccia posta dai cambiamenti climatici, ma anche di aumentare gli sforzi per eliminare la povertà. L’accordo siglato al termine della COP prevedeva di agire affinché l’aumento della temperatura media mondiale rimanesse al di sotto di 1,5°C (ma rispetto ai livelli preindustriali, quindi molti decenni prima). Promisero anche di aumentare la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e promuovendo la “resilienza” climatica. E di rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima. In teoria questo avrebbe dovuto comprendere smettere di concedere aiuti di Stato alle aziende che operano nel settore delle energie tradizionali, dei combustibili fossili e altro.

La speranza che davvero volessero fare qualcosa di concreto durò poco. Pochi mesi dopo, cambiò l’inquilino della Casa Bianca. Gli elettori americani scelsero Trump come presidente. Ma lui, già durante la propria campagna elettorale, aveva mostrato di essere un fervido negazionista: secondo lui, i cambiamenti climatici non sono collegati alle emissioni di CO2 causate dall’uomo. Appoggiato da tutto il settore industriale, felice di non dover più spendere montagne di dollari in “compensazioni” inutili, e anche da alcuni scienziati negazionisti, con un colpo di spugna Trump cancellò gli impegni presi a Parigi. In un primo tempo, si pensò che il suo posto potesse essere preso dalla Cina, ma in breve apparve chiaro che anche in Asia (India e Cina sono al terzo e al primo posto nella classifica dei Paesi per emissioni di CO2) faceva comodo non preoccuparsi più di tanto dell’ambiente.

Dal 2016 ad oggi il passo è stato breve. Le COP che si sono succedute sono terminate con documenti finali sempre più blandi contenenti promesse di rinviare tutto a date lontane (gli obiettivi previsti per il 2030 sono stati rimandati al 2050 in cambio di un ipotetico azzeramento delle emissioni di CO2 da parte dell’uomo). Tutto questo fino al 2022.

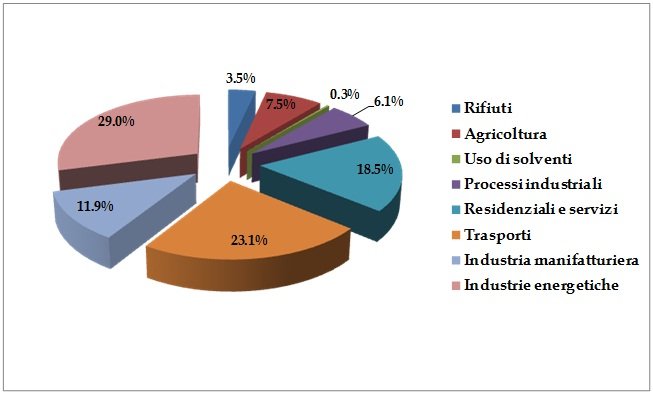

[ispra 2014 dati 2012]

Quell’anno i lavori della COP si tennero in Egitto, uno dei Paesi dove i combustibili fossili ricoprono una percentuale rilevante delle entrate statali. Lo scandalo venne messo subito a tacere. E al termine dei lavori le “Parti” decisero di organizzare la COP del 2023 in un Paese dove il peso dei combustibili fossili è ancora maggiore: gli Emirati Arabi Uniti. Come sia andata è storia: i posteri leggeranno che, ad un certo punto, la guerra tra ambientalisti e produttori di combustibili fossili ha visto questi ultimi vincere diverse battaglie grazie all’aiuto dei governi compiacenti.

Nel 2024, per il terzo anno consecutivo, i lavori della COP29 si terranno in un Paese che basa la propria sopravvivenza sui combustibili fossili: l’Azerbaijan. E il presidente Aliyev ha già fatto capire quale sarà il livello degli incontri: le riserve di combustibili fossili del suo Paese sono “un dono degli dèi”, ha detto Aliyev a una riunione di ministri a Berlino, ma anche un aiuto divino per l’Europa mentre si sposta dalle forniture energetiche russe. Per questo l’Azerbaigian ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di ridurre la propria produzione. Anzi di avere già avviato i piani per espandere massicciamente l’estrazione di gas naturale. “Stiamo investendo in gran parte nell’aumento della nostra produzione di gas perché l’Europa ha bisogno di più gas da nuove fonti”. “Il nostro petrolio e il nostro gas saranno necessari per molti anni ancora, per molti. Compresi i mercati europei”, ha dichiarato Aliyev.

Secondo l’ONG Global Witness, i piani del Paese potrebbero arrivare a generare emissioni di anidride carbonica pari all’intera produzione annuale della Russia. L’Azerbaigian prevede di aumentare la produzione di gas di un terzo, passando da 37 miliardi di metri cubi (bcm) nel 2024 a 49 bcm nel 2033, secondo i dati di Rystad. Ciò significherebbe l’emissione di 781 milioni di tonnellate di anidride carbonica, più del doppio delle emissioni annuali di anidride carbonica emissioni del Regno Unito.

Triste il commento di Dominic Eagleton, senior campaigner di Global Witness: “Mentre ci precipitiamo verso il collasso climatico, ci viene chiesto di mettere il nostro futuro nelle mani dell’Azerbaigian, un petrostato sostenuto dal petrolio che sta aumentando massicciamente la sua produzione di gas. Abbiamo bisogno che il processo decisionale sul clima sia gestito dai leader del clima, non dai Paesi con un interesse acquisito nel mantenere il mondo dipendente dal petrolio e al gas”. Chiaro il riferimento a quanto avvenuto negli ultimi anni.

Il tutto con il bene placet dei governi “verdi”. A cominciare da quelli europei: incurante delle accuse rivolte all’Azerbaigian di essere uno dei regimi più corrotti e repressivi del mondo, lo scorso anno Ursula von der Leyen, presidente del Commissione europea, ha firmato un patto con il presidente dell’Azerbaigian per raddoppiare le esportazioni di gas verso l’UE entro il 2027.

Torna in mente il fervore e lo spirito con cui era stato scritto il Protocollo di Kyoto. Aver lasciato ampi spazi di manovra (leggasi di emissioni) ai governi, non è bastato: ormai il desiderio di salvare il pianeta non esiste più. La stessa decisione di non parlare più di “sostenibilità” ma di “resilienza” lo dimostra. E i documenti sottoscritti al termine delle COP sembrano sempre di più delle favole scritte da chi non crede più nella possibilità di ridurre le emissioni di CO2 per chi non crede che tutto questo servirà a qualcosa.

C’era una volta il protocollo di Kyoto…